Bad Year für Goodyear in Philippsburg

Von wegen Good Year. The Goodyear Tire & Rubber Co. schließt in Philippsburg die Tore, jeglicher Widerstand ist zwecklos. Kein noch so großes Entgegenkommen seitens der Belegschaft konnte die Schließungsentscheidung verhindern. Damit gehen rund 900 qualifizierte und gut bezahlte Arbeitsplätze verloren.

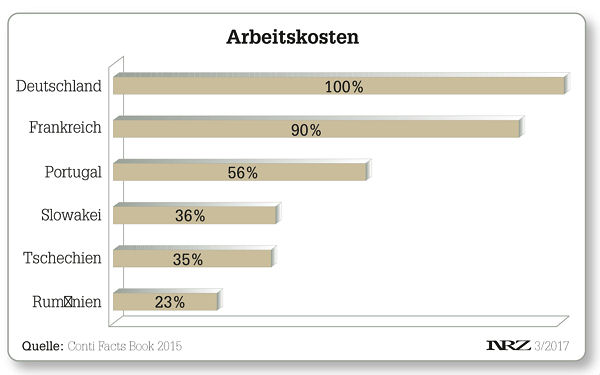

Das ist bitter. Aber wer im europäischen und weltweiten Wettbewerb bestehen will, muss die Kosten im Griff halten. Unter nahezu allen Kostengesichtspunkten sind mitteleuropäische Länder im Wettbewerb mit westeuropäischen Ländern wie Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Italien haushoch und unschlagbar überlegen. Nicht mal allein wegen signifikant niedrigerer Löhne, auch wegen vorteilhafter Produktionsbedingungen vor Ort. Weniger Regulierungen, moderatere Umweltschutzansprüche, niedrigere Steuern, billigerer Strom und einiges mehr treiben Produktionsverlagerungen in low cost countries voran. Der Maschinenpark reist bald in bestehende Goodyear-Fabriken in Slowenien und Polen. Zurück bleiben Menschen auf der – oft genug erfolglosen – Suche nach neuen Jobs.

So ist die Verlagerung von Produktionskapazitäten in Billiglohnländer stets mit großem Geschrei und Vorwürfen ans Management verbunden, dem es vorrangig um Profitmaximierung gehe, um gierigen Aktionären noch mehr Dividende in den Rachen werfen zu können. Aus der Sicht Betroffener haben andere Stakeholder wie Belegschaft, Kunden, Lieferanten und die Allgemeinheit zu schlucken, was Aktionäre und Konzernchefs beschließen. Nur der Profit zählt. Statt bestehende Arbeitsplätze wie in Philippsburg zu schützen, würden solche durch billige Exporte aus Polen und Slowenien zerstört. Anders ausgedrückt: So sind auf der einen Seite tausend Arbeitsplätze geschaffen, um auf der anderen Seite tausend streichen zu können.

In einem solchen Klima ist es relativ leicht, Menschen wegen fehlender Gerechtigkeit auf die Barrikaden zu treiben, ohne klare Gedanken darlegen zu müssen, wie denn Gerechtigkeit zu bewerkstelligen sein könnte. Jenseits des Atlantiks ist man ja auch schon mit Verve dabei, Arbeitsplätze erzwingen, etwas für „die Abgehängten“ tun zu wollen. Doch die Art und Weise wie das gelingen soll, löst in weiten Teilen der Welt Alarm aus. Sicher ist nur, dass das Leben mit Schutzzöllen sehr viel teurer werden wird, und ob per Zollschranken Arbeitsplätze für Abgehängte entstehen, ist außerordentlich zweifelhaft.

Wie sieht die Wirklichkeit aus? Unternehmen stehen untereinander in hartem Wettbewerb. Goodyear kann und muss sich u.a. an einem Ausbund von Produktionsverlagerung, dem Wettbewerber Continental, orientieren. Conti produziert in und für Europa circa 3,5 Millionen Lkw-Reifen (Stand 2015), 2,5 Millionen in der Slowakei und eine Million in Tschechien. Nicht auch nur einen Einzigen anderswo in Europa. Und ein Blick auf das Pkw-Reifensegment begründet die Beschreibung als Ausbund von Produktionsverlagerung erst recht: 98 Millionen Reifen (Stand 2015) für und in Europa, wovon gerade noch 17 Millionen in Deutschland produziert werden. Etwa 70 Millionen Conti-Reifen verlassen Fabriken in Billiglohnländern bzw. besser und treffender ausgedrückt low cost countries und strömen von dort nach Westeuropa, allen voran nach Deutschland. Mit anderen Worten: Man produziert, wo keine aufnahmefähigen Märkte sind und kappt langsam aber sicher vollständig die Produktion in Westeuropa, dem eigentlichen Abnahmemarkt.

Viel besser, richtiger, fairer und logischer wäre doch wohl, alle Märkte mit „Inlandsproduktion“ zu bedienen, oder etwa nicht? Das ist immer erklärtes Ziel großer Reifenhersteller gewesen. Doch die Zeiten und Sichtweisen, dass Produkte aus deutschen, französischen oder italienischen Fabriken jeweils „Inlandsproduktion“ für Deutschland, Frankreich und Italien darstellen, sind dank der EU überholt. Die Slowakei und Tschechien, Rumänien, Portugal sind inzwischen „Inland.“ In den USA hat auch eine Produktionsverlagerung in die – billigeren – Südstaaten stattgefunden. Die 50 Bundesstaaten sind nicht alle gleich. Eine neue Reifenfabrik im Bundesstaat New York oder Kalifornien kann man sich kaum vorstellen, sehr wohl aber in den Südstaaten. Mississippi, Tennessee, Carolina und ein paar andere Länder mehr garantieren eben diese „Inlandsproduktion“ für den riesigen Binnenmarkt USA. Ob in den USA oder in Europa, der Druck, weitere Produktionskapazitäten in Billiglohnländer oder jedenfalls billigere Länder zu verlagern, bleibt bestehen. Der Druck auf die Preise sowieso. Und auch die Wege bzw. Auswege ähneln sich. Dank Brexit ist Großbritannien für Unternehmen mit Sitz innerhalb der EU dann wieder Ausland. Was hier die EU, ist dort NAFTA, das Freihandelsabkommen zwischen den USA, Kanada und Mexiko. Da das arme Land Mexiko aus USA-Sicht zu viel exportiert, müssen nun nicht allein Mauern gegen „Wirtschaftsflüchtlinge“ her, sondern von den Amerikanern aufgestellte Zollschranken. NAFTA wird wohl neu zu verhandeln sein.

Aber sind Werksschließungen und Produktionsverlagerungen tatsächlich verwerflich? Oder sind sie einfach nur dem Wettbewerb geschuldet? Wird ein Reifenhändler mit einem Wettbewerberangebot konfrontiert, etwa 100 Euro für einen bestimmten Michelin-Reifen, hat er zu prüfen, ob das im Rahmen seiner eigenen Kalkulation liegen könnte. Ist das nicht der Fall, liegt der Hinderungsgrund auf der Hand: Die eigenen Kosten sind zu hoch oder die Einkaufspreise nicht attraktiv genug. Möglicherweise von jedem etwas. Was es auch sei, ohne Änderung, ohne Verbesserung ist das Ende vorgezeichnet.

Großkonzerne streben immer nach der Kostenführerschaft, und sie hätten gerne noch die Preisführerschaft für ihre Marken dazu. Anders bleiben Unternehmen kaum wettbewerbs- und zukunftsfähig. Beides zusammen ist aber schwer zu erreichen. Continentals Reifenbereich hat in den zurückliegenden Jahren bis heute fast unverschämt gut verdient, EBIT-Margen von 20 Prozent und gelegentlich deutlich mehr hat kein vergleichbarer Wettbewerber so konstant wie Conti erreichen können. Die Produktionsverlagerungen nach Tschechien, in die Slowakei, nach Rumänien, nach Portugal haben es möglich gemacht und dem Konzern ein Pfund anhand gegeben, mit dem sich gut wuchern lässt. Andererseits haben sich allerdings auch die Marketingbemühungen und Absatzprogramme als tragfähig erwiesen. Die Preisführerschaft in Europa ist sicher nicht in Contis Hand, aber hätte man dem oder den Preisführern nicht auf den Fersen bleiben oder gar näher rücken können, hieß es längst: Wie gewonnen, so zerronnen, dokumentiert dann durch armselige EBIT-Margen.

Produktionsverlagerung in Billiglohnländer ist auch für starke Marken relativ risikolos. Das Qualitätsversprechen „Made in Germany“ haben alle Großkonzerne, die in nahezu allen Kernmärkten mit standardisierter Qualität präsent sind, egal mit und ohne Fabriken, längst durch ein „Made by Mercedes-Benz“ oder „Made by Goodyear“ersetzt. Der Verbraucher bekommt Conti-Qualität, ob das Produkt in der Slowakei, Tschechien oder Rumänien hergestellt wurde, ist ohne Belang. In diesem Zusammenhang darf auch an die „Erfindung der Kiste“ (Container) erinnert werden, die das Transportwesen völlig auf den Kopf gestellt hat und ein Logistiksystem ermöglicht, das Kunden und Lieferanten nahezu optimal mit Produkten und Materialien versorgt. Es bedarf nicht mehr einer unüberschaubaren Zahl großer Läger in allen Ballungszentren des Landes, um eine schnelle Versorgung garantieren zu können.

Es gibt Schiffsverkehr nach Fahrplan, und in zuvor nie gekannter Schnelligkeit und Klarheit der Anlieferungszeiten können Reifen rund um die Welt geschickt werden, ohne dass die Kalkulation ruiniert ist. In Europa verlagert sich das Transportgewerbe signifikant. Continental lässt wohl kaum in Rumänien produzierte Reifen von einem deutschen Spediteur abholen, sondern beauftragt einen rumänischen. Dessen Fahrer sind billiger, williger und anspruchsloser. Wer sich die Mühe macht, mit übers Wochenende gestrandeten ausländischen Lkw-Fahrern, die die Autobahnparkplätze bevölkern, zu reden, ist schnell ziemlich empört angesichts deren schamloser Ausnutzung und mag dazu neigen, relativ entschlossen gegen solche „Sklavenhaltung“ vorgehen zu wollen. Aber ist das eine gute Idee? Eine Hilfe? Um beim einmal vorgegebenen Beispiel zu bleiben: Dem rumänischen Continental-Reifenbauer geht es jedenfalls mitsamt Familie in seiner Heimat vergleichsweise gut, und auch der rumänische Lkw-Fahrer lebt, gemessen an den Umständen daheim, recht ordentlich. Das klingt zynisch, ist auch zynisch, aber es ist auch ein Weg, den Ärmsten der Armen einen Aufstieg zu ermöglichen. Es bleibt dennoch festzustellen, dass Menschen dieselbe Arbeit machen können und dennoch von Land zu Land sehr unterschiedlich für diese Arbeit bezahlt werden. „Gutmenschen“, Gewerkschaftler oder welche Organisationen und Gruppen auch immer, könnten durchaus gleichen Lohn für gleiche Arbeit verlangen, was allerdings allen schaden würde, den Reichen wie den Armen. Soll ein hier ansässiges Unternehmen deutsche Löhne in Rumänien zahlen, ist eine Produktionsverlagerung sinnlos. Für das Unternehmen gäbe es keinen Anreiz, dank höherer Kosten entfielen bessere Ertragszahlen und die Verbraucher in Deutschland müssten höhere Preise zahlen. Das wäre noch verkraftbar, allerdings hätten die Menschen in den Billiglohnländern nicht wenigstens etwas, wenn auch nicht viel, sondern sie hätten gar nichts. Würden sich die Dinge so entwickeln, könnte man den Menschen in jedem unterentwickelten Land damit zu einem besonderen Recht verhelfen, nämlich dem, auf Dauer arm bleiben zu dürfen. Wäre das eine zu vertretende Alternative?

Nur um das europäische Bild abzurunden: Neben Produktionsverlagerungen durch Abbau in teuren Märkten geht es natürlich auch um Aufbau weiterer Produktionskapazitäten. Und da haben nicht nur Goodyear und Continental begriffen, wo am meisten Geld zu erwirtschaften ist.

Ronald first – Donald to follow

Produktionsverlagerung ist wohlhabenden Staaten mit ihren aufnahmefähigen Märkten zunehmend ein Dorn im Auge. Sofort gehen Arbeitsplätze verloren, ohnehin auch Kaufkraft. Und ein Land mit Millionen von Arbeitslosen kauft dann letztlich auch nichts mehr. Schutz muss her, Zölle sollten erhoben werden. Neu sind solche Gedanken nicht. Als Ronald Reagan ins Amt kam, liefen Werbespots wie „Made in the USA – of course it matters to me“. Ob Stahl-, Elektro- oder Textilindustrie, amerikanische Firmen standen unter Druck, hatten den Importeuren nichts entgegenzusetzen, vor allem mangelte es an Qualität. Der Verbraucher merkte es recht flott, während sich Großkonzerne erst noch jahrelang hilfesuchend an die ITC (International Trade Commission) in Washington wandten. Kein US-Unternehmen ist, glaubt man der Propaganda, an sich selbst gescheitert, vielmehr wurden stets „unfair trade practices“ bemüht mit der Behauptung, der jeweilige Exporteur bekomme ungerechtfertigte Subventionen seines Staates, was die Wettbewerbsfähigkeit außer Kraft setze. Das sogenannte „Japan-Bashing“ kam in Mode.

Wer Stahl kauft oder Schiffe in Auftrag gibt, ist weniger durch Werbeslogans als durch Qualität und Preis zu überzeugen. In der Textilindustrie hingegen ist der Verbraucher direkt angesprochen und betroffen. Er würde gerne eine Bluse oder ein Oberhemd aus amerikanischer Produktion kaufen und greift letztlich zu einem Hemd „Made in S-Korea.“ Warum? Weil Letzteres preisgünstiger war? Mitnichten! Scheinheilig bedauerte man „Made in the USA“ sei leider gerade nicht verfügbar in seiner oder ihrer Größe gewesen. So glauben Menschen irgendwann auch ihre eigenen Lügen. Wenn es um einen Dollar-Deal geht, wird der Ami schnell nervös. So kostet nicht allein Produktionsverlagerung in Billiglohnländer amerikanische Arbeitsplätze, sondern auch deren Behalt oder gar deren Rückverlagerung in die USA ist teuer. Im ersten Fall bezahlen es die betroffenen US-Arbeiter mit ihrem Jobverlust und müssen Ausschau nach anderen, allzu oft mickrig bezahlten Jobs halten, im zweiten Fall bezahlen es Verbraucher durch höhere Preise, haben damit weniger Kaufkraft übrig und verkneifen sich andere Anschaffungen, weil auch sie einen Dollar nur ein einziges Mal ausgeben können. Weniger Konsum, weniger Produktion, weniger Jobs. Da kann man die Dinge drehen und wenden wie man möchte. Wal-Mart bezieht wahrscheinlich rund drei Viertel aller Artikel aus China, Asien und anderen „Billigländern“ und leistet mit so gesicherten niedrigen Preisen einen unschätzbaren Beitrag dafür, dass sich die Armen unter der USA-Bevölkerung Einkäufe etwas leichter leisten können.

Lässt man sich mal nicht durch Trumps Proletenrhetorik beeindrucken, dann will er doch nur dieses: Unternehmen, die auf dem US-Markt Gewinne machen wollen, müssen auch etwas für diesen Markt tun. Und das geht auch, beispielsweise so: Continental machte seit der Übernahme von General Tire Jahr für Jahr schöne Verluste in Nordamerika und schloss nacheinander alle Fabriken bis auf die in Mount Vernon, blieb allerdings auf dem US-Markt und belieferte diesen mit in Brasilien, Mexiko, Ecuador, selbst Malaysia hergestellten Reifen. Das ist gerade der Klassiker: Produziere in armen Ländern und kassiere Geld in den wohlhabenden Ländern. Aber auch Goodyear und Bridgestone verdienten im ersten Jahrzehnt auf dem riesigen, durch Stagnation glänzenden US-Markt nichts, wohl aber auf den mittel- und südamerikanischen Märkten. Und schnell hatten die Konzernherren eine wunderbare Idee. Statt die Welt wie bisher nach North America und South America eingeteilt zu halten, warfen sie alles unter ein Dach: The Americas. Das gilt für Goodyear, aber auch für Bridgestone und für Continental. Wie schön war es doch, dass man die unverschämt hohen Gewinne aus Lateinamerika nicht mehr so zeigen musste, dass die Kollegen aus Nordamerika nicht ständig wie Loser aussahen. Von noch größerem Vorteil allerdings, dass nicht jedermann mit der Nase drauf stieß, dass Nordamerika immer mehr Reifen importierte und rein gar nichts exportierte.

Local Content

Zurück zu protektionistischen Aktionen. „Buy German“ verfing nicht, „buy American“ ebenso nicht. Und das von der Eisernen Lady Thatcher propagierte „buy British“ war auch ein Schlag ins Wasser.

Die USA bilden den größten Binnenmarkt der Welt. Das Lohnniveau ist relativ hoch. Was für Europa die armen mitteleuropäischen Staaten und asiatische Staaten sind, sind für die USA Lateinamerika und Asien. Insbesondere in den 80er Jahren bildete die japanische Automobilindustrie, später dann auch die koreanische, eine große Bedrohung. Die Autos waren qualitativ besser und dazu weitaus preisgünstiger als amerikanische. Um Exporte in die USA verträglicher zu gestalten, beugten sich die Asiaten den Anfang der 90er Jahre aufgestellten Vorschriften des local content. Das mag ein Bremsschuh gewesen sein und die Preise angetrieben haben, war aber, man liebt den Ausdruck inzwischen, alternativlos. Aus amerikanischen Quellen lässt sich entnehmen, dass inzwischen auf dem Markt befindliche japanische Autos mehr Teile aus amerikanischer Produktion verbauen als General Motors und Ford. Zum local content tragen auch in den USA gebaute und nach Japan exportierte Firestone-Reifen bei, die sodann auf den Hondas und Toyotas dieser Welt zurückkommen; der Beispiele gibt es unendlich viele mehr. Übrigens: Sobald „die Asiaten“ sich einen ansehnlichen Marktanteil erkämpft hatten, bauten sie neue, äußerst moderne Fabriken in den USA. Hängen nicht mehr auf Gedeih und Verderb von Exporten in die USA um jeden Preis ab, sie haben sich ihren Marktplatz erobert und runden ihr Modellangebot „nur“ noch großzügig mittels Exporten ab.

Und die amerikanischen Autobauer? Für sie hat sich die Lage nicht zum Besseren verändert. US-Autos sind inzwischen zwar qualitativ besser als zuvor, ohne europäische, japanische und koreanische Qualitätsstandards erreicht zu haben. Sie sind billiger als die importierte Konkurrenz und kommen dennoch nicht so recht beim Verbraucher an. Gibt es ein US-Auto, für das ein Autonarr die Dollars mit Freude aus der Tasche springen lässt? Gerade in den oberen Marktsegmenten geht es nicht in erster Linie um den Preis.

Unter Präsident Trump wird der Kampf gegen die Exporteure verschärft, weil das Verhältnis Export zu Import einfach aus US-Sicht untragbar geworden ist. Amerikanische Firmen haben sich jahrzehntelang vorzugsweise um ihren Binnenmarkt gekümmert und sind alles andere als künftige Exportweltmeister. Da versucht „die Politik“ nun nachzuhelfen. Angeblich ist der Euro zu schwach bewertet und damit zu attraktiv, um Importe reduzieren zu können, oder der Dollar ist nicht niedrig genug, um Unternehmen mit Freude Waren „Made in the USA“ kaufen zu lassen. Ob Trump damit Erfolg haben wird? Strafzölle könnte er erheben. Aber abgesehen davon, dass amerikanische Verbraucher diese Verteuerungen treffen, muss er sich auch auf Gegenmaßnahmen einstellen. Wie solche „Wirtschaftskriege“ wirken, ist derzeit am Umgang mit Russland zu beobachten. Es schadet Russland, aber es schadet sicher auch vielen anderen Ländern, die Geschäfte mit Russland machen und gemacht haben. Das politische Ziel, Stichworte Ukraine und Krim, bleibt ohnehin unerreichbar.

Obwohl Deutschland erst einmal die Füße schon still gehalten hat, wurde das Land von Präsident Trump als nächster Handelsgegner bereits ausgemacht, dem wegen der großen Handelsüberschüsse ordentlich die Leviten zu lesen sind. Er will Deutschland sozusagen die Krallen ziehen, wenn die einseitige Orientierung auf Exporte nicht endlich von einer massiven Orientierung auf Investitionen in den USA abgelöst wird.

Statt mehr zu investieren und sich zu verschulden, spart das Land hier und erfreut sich einer „schwarzen Null.“ Was wird aber mit allen Einsparungen, wenn um Deutschland herum ein paar Länder wegen Überschuldung die Waffen strecken müssen, wie zum Beispiel Griechenland? Wer ist dann besser dran, der Schuldner oder der Gläubiger? Kann man sich auch zu Tode sparen?

Eine Ausgleichsformel: global Footprint

Wie geht die Entwicklung weiter? Werden Reifen künftig nur noch in Billiglohnländern gefertigt und auf Märkten mit großer Kaufkraft vermarktet? Schöne Vorstellung, zugegeben. Die Konzernfinanzchefs halten die größten Löffel raus, es regnet Brei!

Nicht allein dank Präsident Donald Trump bleiben die Löffel wohl vorerst im Schrank. Er will seinen Mitbürgerinnen und Mitbürgern Produkte aus amerikanischer Produktion schmackhaft machen und gleichzeitig Arbeitsplätze in den USA schaffen. Da mag die Aufregung weltweit riesengroß sein, doch ist dieser Wunsch nicht verständlich? Theoretisch ist der Gedanke herrlich, in Billiglohnländern oder Low Cost Countries zu produzieren und die Waren dann in aufnahmefähigen großen Märkten mit Kaufkraft an den Mann zu bringen. Dass andererseits auch in heute noch sehr starken Ländern Jobs vonnöten sind, damit Verbraucher dort ihre Kaufkraft erhalten, muss nicht diskutiert werden. Wieder hilft ein Blick auf unseren „Ausbund an Produktionsverlagerung“ Continental. Ob Conti-Reifen in der Slowakei oder in Portugal herstellt, ist im Grunde egal, es geschieht innerhalb des europäischen Binnenmarktes. Ob in Ohio produziert wird oder in Carolina oder Texas, Nashville oder Mississippi, ist egal, es spielt sich in den Vereinigten Staaten von Amerika ab. Conti hätte vielleicht liebend gerne den US-Markt mit Reifen aus südamerikanischer Produktion bedient, hat aber frühzeitig bemerkt, dass kein Global Player auf großen Kernmärkten mit Exporten erfolgreich bleiben kann und baut inzwischen auch auf dem US-Markt spürbar Produktionskapazitäten auf. An der Aufforderung, dort zu produzieren, wo die Märkte sind, kann kein Weg vorbeigehen. Deutschland wird sich darauf einstellen müssen, dass es auch ein Leben ohne riesige Exportüberschüsse gibt.

Wird es eine Rückkehr aus Low Cost Countries in – sagen wir mal – key markets geben? Wohl kaum. In Billiglohnländern gebaute Fabriken haben jetzt bereits eine Größe erreicht, dass sie gar kaum noch zu erträglichen Bedingungen schließbar sein werden. Und „die Politik“ in Europa verfügt nicht über das Werkzeug, das Präsident Trump zur Verfügung steht: jederzeit mögliche Erhebung von Strafzöllen. Und überhaupt: Wirtschaftsexperten, Kritiker und Politiker überschlagen sich mit Blick auf Donald Trump (den Mann, den sie mit freundlichen Begriffen und Namen wie blonde Föhnwelle, Trompete Amerikas, Mister Ich oder Narziss belegen) in Feststellungen, wie schädlich Strafzölle wirken, und singen dazu das hohe Lied vom freien Marktzugang und freien Wettbewerb. So ganz frei und voller Vertrauen in freien Wettbewerb sind die EU-Länder aber auch wieder nicht. Mit dem Brexit sollen die Briten sich nur ja nicht einbilden, den völlig freien Zugang zum EU-Markt halten zu können, meinen die Politiker, die im Verhältnis zu den USA dasselbe meinen, halt anders herum.

Zurück zum Ausgangspunkt. Die Werksschließung Philippsburg ist natürlich für die Betroffenen äußerst ärgerlich, sie wirkt tief in ihr Leben. Und alles dies nur zur Gewinnmaximierung, aus Gier, zur Befriedigung eiskalter Aktionäre? Oder sind vorliegend doch Sachzwänge maßgebend, denen sich Firmen im Wettbewerb nicht entziehen können? Globalisierung kennt viele Gewinner, aber auch Verlierer. Festzuhalten bleibt auf jeden Fall, dass der Konzern immerhin noch in fünf Reifenwerken in Deutschland produziert. Bleibt zu hoffen, dass diesen Fabriken ein Dominoeffekt erspart bleibt. klaus.haddenbrock@reifenpresse.de

Bitte nicht vergessen, dass die Firma Goodyear Dunlop im Gegensatz zu dem so beliebten Conti-Konzern noch weitere Standorte in Deutschland betreibt. Die meisten anderen Konzerne (auch Conti) produzieren schon lange nur noch in Günstigländern im Osten!

Das ist nicht richtig. Conti betreibt weiterhin 2 Werke in Deutschland. Korbach und Aachen, lässt sich innerhalb von einer Minute googeln. Des Weiteren gibt es auch andere Konzerne, welche seit Jahren in Deutschland produzieren (Michelin, Pirelli, …).