Conti-Aufstieg zum Weltkonzern – War’s das mit den fetten Jahren? Kommt das Beste noch?

Die ersten zehn Jahre nach dem Überfall der Schaeffler-Gruppe auf Continental verliefen für letzteres Unternehmen mehr als nur gut. Dann aber ließen 2018 gleich zwei kurz aufeinanderfolgende Gewinnwarnungen seinen Aktienkurs abstürzen und den geplanten Verkauf der Sparte Powertrain platzen. Die Hoffnungen auf einen einigermaßen akzeptablen Verkaufspreis sind tief gesunken. Ein daraus resultierender Brandbrief des Vorstandes, unterzeichnet von jedem Vorstandsmitglied, entpuppte sich als Rohrkrepierer. Was als Motivation für die Führungsmannschaft in der ganzen Welt gedacht war, wurde als Hilferuf des Vorstandes verstanden. Die harmonischen Zeiten zwischen Vorstand und Aufsichtsrat waren, nach allem, was „auf den Fluren“ zu hören war, vorbei. Allen immer noch sehr gut vorzeigbaren Zahlen zum Trotz wurde der Konzern schwach geredet. Die vorzeigbaren Zahlen beschreiben immer die Vergangenheit, die Zukunft sieht dann wohl nach Ansicht derer, die es wissen sollten, nicht so blühend aus. Es wird viel geredet von entscheidenden Weichenstellungen für einen strukturellen Umbau für ein Wachstums- und Zukunftsprogramm, das unter Federführung von Dr. Elmar Degenhart nun auf den Weg gebracht sei. Letztlich dann der nicht ganz unerwartete Rücktritt des CEOs. Aus „gesundheitlichen Gründen“ will Degenhart den Staffelstab an Nikolai Setzer weitergereicht haben. Die Frage drängt sich auf: Quo vadis Continental?

Ein Blick zurück ist angebracht. Ex-Bundeskanzler Kohl belehrte in einer seiner Bundestagsreden die Deutschen so: „Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten.“

Dr. Hubertus von Grünberg (78) ermöglichte den Aufstieg zu einem Technologiekonzern von Weltformat (Bild: Jeibmann Photographik/Avateramedical GmbH)

Blick zurück – Contis Sprung in die Zukunft hat einen Namen: Dr. Hubertus von Grünberg (Jahrgang 1942). Feindliche Übernahmen prägten seine berufliche Karriere. Er wurde 1991 Vorstandsvorsitzender und damit Horst Urbans Nachfolger, der sich im Abwehrkampf gegen Pirelli verschlissen und mit seinem Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Ulrich Weiss zerstritten hatte. Den Gipfel erklomm von Grünberg dann 1999 als Aufsichtsratsvorsitzender. Nun war er es, der alle Zügel in der Hand hielt. Ein nahtloser Übergang vom Vorstand in den Aufsichtsrat war zu der Zeit noch möglich und nötig, weil der langjährige Vorsitzende Weiss, Vorstandsmitglied der Deutschen Bank, den Vorsitz abgeben wollte, nachdem im Zuge der Auflösung der Deutschland AG sich die Deutsche Bank als eine der Ankeraktionärinnen völlig zurückgezogen hatte. Mehr oder weniger zeitgleich gelang die Akquisition des Bremsenherstellers Teves. Dieses Unternehmen hatte von Grünberg bis zu seinem Wechsel zu Continental geführt. Alles war somit auf Schienen gesetzt und rollte in eine verheißungsvolle Zukunft. Die folgende Integration würde nur noch Routine sein, und nach seinem Verständnis brauchte es dafür keinen Physiker wie ihn, der immer nach neuen intellektuellen Herausforderungen schielte. Die Zusammenarbeit mit dem von ihm selbst vorgeschlagenen „Reifenmann“ Dr. Stefan Kessel verlief nicht störungsfrei, und von Grünberg hob ihn kurzerhand nach wenigen Monaten wieder aus dem „Driver’s Seat“ und so kommentiert: Wer nicht hören kann, muss fliegen!

Ein Meilenstein: 9/11

Am Rande der IAA in Frankfurt – die beiden Türme des World Trade Center waren gerade mal sechs Stunden zuvor krachend eingestürzt – bestimmte der Aufsichtsrat auf von Grünbergs Vorschlag hin Manfred Wennemer zum neuen Konzernchef. Mit ihm bildete von Grünberg ein geradezu kongeniales Duo. In den folgenden Jahren kristallisierte sich eine Unternehmenskultur heraus, die im Grunde bis heute als Contis neue DNA gelten kann: qualitätsbewusst und sparsam mit Tendenz zur Knauserigkeit, konsequent und ehrgeizig, geradlinig, uneitel. In Erinnerung auf eine Journalistenfrage, warum Wennemer denn selbst zweiter Klasse Deutsche Bahn für sich buchen ließ, hier seine Antwort: „Weil es keine billigere Möglichkeit gibt.“ Wennemer traf gelegentlich auf Unverständnis, wenn er zu viel, zu vieles zu schnell wollte, und dank seiner – aus Sicht mancher Angestellten – übertriebenen Sparsamkeit machte auch schon mal die Bezeichnung „unser Konzernchef mit den kleinen Karos“ die Runde. Alles einerlei, Wennemer lebte vor, was er von der Belegschaft verlangte.

Dr. Stephan Kessel (60): Abschied im Streit – ,,Wer nicht hören kann, muss fliegen!“ (Bild: Continental)

Von Grünberg verdient Anerkennung als der große, erfolgreiche Konzernstratege, der den Konzern in völlig neue Dimensionen gebracht hat. Conti sollte mehr als „nur“ eine „Gummibude“ werden. Modul hieß eines der Zauberworte dieser Zeit. Die Automobilindustrie verlangte nicht nur nach Reifen, sondern nach Rädern, somit nach einem Modul, wenn auch eines der primitiveren Art. Die 90er Jahre brachten vieles ins Wanken, aber schafften auch große Chancen. Die Logistik hatte dank Erfindung und dank des Einsatzes von Containern weltweit einen Riesensprung gemacht. Man brauchte keine 25 Niederlassungen in Deutschland mehr und auch keine Expresslieferungen per Bahn, um den Handel in akzeptablen Fristen beliefern zu können. Just-in-time-Lieferungen wurden zur Selbstverständlichkeit, und das Internet deutete gerade erst noch weit entfernt an, wie massiv sich die Welt verändern würde. Firmen wie SAP fanden mit ihren Programmen überall Aufmerksamkeit, und schließlich war gerade erst der „Eiserne Vorhang“ gefallen, was eine Produktionsverlagerung und Produktionsausweitung in Niedriglohn- bzw. Niedrigkostenländer ermöglichte, wenn nicht gar erzwang. Die Deutschland AG hatte sich aufgelöst, die Globalisierung war in vollem Gange.

In den letzten Jahren vor Beginn eines neuen Jahrtausends hatte von Grünberg Continental auf Erfolg getrimmt, mit gelegentlich durchaus spürbaren Konsequenzen für die Belegschaft. Niederlassungen/Auslieferungslager wurden europaweit zu Dutzenden geschlossen. An ihre Stelle rückten nur ein paar wenige Zentrallager, von denen aus die Kundschaft beliefert wurde. Daraus ergaben sich große Kostenersparnisse und eine drastische Verbesserung der Liefermöglichkeit. Bis dahin mussten Reifen innerhalb des Lagernetzes hin und hergeschoben werden, weil – wen wundert’s – zum Beispiel der angefragte Reifen in Hamburg nicht verfügbar war, dafür aber in Nürnberg. Gegen große Widerstände – jeder Niederlassungsleiter war bis dahin ein kleiner Fürst – zog von Grünberg sein Programm durch, immer umgeben von Besserwissern, die ein Scheitern befürchteten. Gegen seine konsequent durchgezogene Produktionsverlagerung in Billiglohnländer regte sich kaum Widerstand, weil sie erklärt und gut kommuniziert wurde. Ein Reifenhersteller mit Fabriken allein in Hochlohnländern wäre in naher Zukunft schon nicht mehr wettbewerbsfähig. In Osteuropa sollten technisch weniger anspruchsvolle Produkte hergestellt werden, während Premiumreifen weiter den Werken in Deutschland vorbehalten bleiben würden. Dass dies nur für eine Übergangszeit Gültigkeit haben könnte, technisch anspruchsvollste Reifen schnell zu einfachen Massenprodukten wurden und auch osteuropäische Mitarbeiter das Qualitätsniveau ihrer deutschen Kollegen erreichen würden, wurde verdrängt.

Manfred Wennemer (73): sparsam, effektiv, effizient. Die von ihm eingebrachte DNA ist bis heute das Rückgrat des Konzerns (Bild: Continental)

In der Rückschau wirkt manches heute schwer verständlich, da die strategischen Ansätze etwa so aussahen: Man belieferte bisher die Märkte mit „Inlandsproduktion“, wer im deutschen Erstausrüstungsgeschäft mitspielen wollte, musste in Deutschland produzieren. Dass die Automobilindustrie und erst recht Endverbraucher jemals Conti-Reifen „Made in Germany“ gleichsetzen würden mit Conti-Reifen „Made in Czech Republic“, dazu in einem Barum-Werk, war schwer vorstellbar. Ohne das Gütesiegel „Made in Germany“ lief nichts, zumindest wollte man das glauben. Allerdings wurde übersehen, dass das „Made in Germany“ von Engländern ursprünglich kreiert worden war nicht als Gütesiegel, sondern als Abschreckung. Man kauft keine Waren eines Kriegstreibers. Man muss von Grünberg attestieren, die Dinge richtig vorhergesehen zu haben, sodass seine Strategie aufging. Als er in den Aufsichtsrat wechselte, übergab er seinem Nachfolger einen Reifenhersteller, der vorzugsweise in Niedriglohnländern des großen europäischen Binnenmarktes produzierte. Conti hat damit die Kostenführerschaft und Anerkennung als Produzent von absoluter Qualitätsware erreicht.

Die neue Conti-DNA

An Manfred Wennemer haben viele Continentäler unterschiedliche Erinnerungen. Er ließ seine Mitarbeiter stets wissen, woran sie mit ihm waren, und galt als sehr fordernd. Allerdings achtete man ihn als Führungspersönlichkeit, die vorlebt, was er von anderen verlangt. Unter seiner straffen Führung wurde kein einziger Euro vergeudet. Er und von Grünberg waren Unternehmer. Statt Aktienrückkäufen Vorrang einzuräumen und damit lediglich Aktionären einen Gefallen zu tun, hatten sie mehr im Blick. Die VDO-Übernahme kam nicht über Nacht, war voll durchdacht, allerdings kein billiges Schnäppchen. Wie nicht anders zu erwarten war, hatte Wennemer sich das Sorgenkind Powertrain sodann direkt unterstellt. Man kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass diese Sparte innerhalb eines überschaubaren Zeitraumes saniert gewesen oder verkauft worden wäre. Es galt nun, einen großen Schuldenberg kontinuierlich abzubauen. Das wäre beispielsweise mit einer Serie von Kapitalerhöhungen sehr schnell durchaus möglich gewesen, wenn es die „Listige Witwe“ nicht gegeben hätte. Zuvor schienen die Zukunftsaussichten exzellent, und auch galt der Conti-Vorstand mit Wennemer und den noch relativ jungen Kronprinzen Dr. Alan Hippe und Dr. Karl-Thomas Neumann als stark besetzt, der Konzern wurde nach dem Eindruck nahezu aller Analysten mit hoher Effizienz und Effektivität geführt. Contis Aufstieg zu einem Weltkonzern hat einen Namen: Hubertus von Grünberg. Und der Aufsichtsratsvorsitzende stand in einer Reihe mit den gesuchtesten, anerkannten und einflussreichsten Wirtschaftskapitänen europaweit, denen allen Erfolgen zum Trotz Selbstbeweihräucherung und Eitelkeit fremd geblieben sind.

Nackenschlag für Continental: Der Schaeffler-Überfall

2009 machte Schaeffler in einer Nacht- und Nebelaktion mittels einer rechtlich umstrittenen Anschleichmethode Continental zum Übernahmeopfer, was Elisabeth Schaeffler den Spitznamen „Listige Witwe“ eintrug. Für die Anschleichmethode hatte Schaeffler sogar Unterstützung der Commerzbank, eine der Hausbanken, gefunden. Dagegen hatte sich Hausbank Nummer zwei, die Deutsche Bank, verweigert; vielleicht wollte sie einem neuen eklatanten Imageverlust vorbeugen, den sie 1991 während Pirellis Versuch, Conti zu übernehmen, erlitten hatte. Der Übernahmeversuch durch Pirelli soll abgesprochen gewesen sein unter den Großaktionären Mediobanca, Deutsche Bank und Allianz. Dass es dennoch nicht klappte, wird auf Urbans Kampf gegen die Übernahme zurückgeführt. Ihm war es gelungen, einen Abwehrblock zu organisieren bestehend aus Industriefirmen, denen absolut nicht gefiel, was die beiden Institutionen im Sinn gehabt hatten. Seither hat sich die Bank im Investmentgeschäft immer wieder verrannt, nicht zum Positiven. In vielen Fällen war das Verhalten nicht ehrenwert. So hieß es in dieser Zeit in der westdeutschen Presse mal, wenn irgendwo auf der Welt eine „Schweinerei“ von Banken ausgehe oder aufgedeckt werde, könne mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass die Deutsche Bank dabei sei. Die deftigen Milliardenstrafen, zu denen das einstige Vorzeigeinstitut verdonnert worden ist, unterstreichen die Richtigkeit der Aussage.

Elisabeth Schaeffler (79) überlebte ihren Wage- oder Übermut nur dank glücklicher Umstände (Bild: Schaeffler)

Da Schaeffler sich heimlich, still und leise bereits 36 Prozent der Continental-Aktien gesichert hatte, war ein Übernahmeangebot für alle anderen Aktien fällig geworden; eine Rückführung auf unter 30 Prozent, wie von Wennemer vorgeschlagen, lehnte Schaeffler ab und unterbreitete mit 75 Euro je Aktie ein Angebot, das nicht viele Aktionäre annehmen würden. Auch das war gewollt, denn schon mit 40 Prozent und weniger lässt sich eine Aktiengesellschaft beherrschen. Die VDO-Übernahme hatte die Conti-Aktie auf einen Tiefpunkt gebracht, weil zu erwarten war, dass in den nächsten zwei, drei Jahren die Dividenden eher mickrig ausfallen dürften, wenn überhaupt welche gezahlt würden. Wennemer geißelte diesen Angriff als „egoistisch, selbstherrlich und verantwortungslos“. Auch zum Zusammenspiel beteiligter Banken mit Schaeffler war er in einem Spiegel-Interview ebenso deutlich geworden: „Ohne Banken hätte sich Schaeffler so nicht an Conti anschleichen können, das ist mit meinem Verständnis von Fair Play nicht vereinbar.“ Enttäuscht zeigte er sich besonders über die Rolle der Commerzbank: „Für manche Banken scheint im Moment die Einmalprovision wichtiger als die langfristige Beziehung.“ Im Übrigen seien die Methoden der Schaeffler-Gruppe rabiater als die manchen Hedgefonds. Alles richtig, was Wennemer sagt, aber in einer Zeit, in der Banker auch als Bankster tituliert werden, sollte man voraussetzen, dass es nicht um Fair Play geht, sondern um Durchsetzung von Interessen, um Möglichkeiten, die so bezeichneten Erfolgsprämien ausufern lassen zu können.

Si tacuisses philosophus mansisses

Hans-Olaf Henkel, ehemaliges Mitglied des Conti-Aufsichtsrates, erinnert sich anders. In Interviews aus dem Jahr 2010 offenbart er sich als Schwadroneur. Er sieht in Manfred Wennemer einen Mann, der sich für sein Verhalten gegenüber der Familie Schaeffler, die er aus gekränkter Eitelkeit verunglimpft habe, schämen müsse. Statt nun immer noch vom eigenen Unvermögen und seiner sexistischen Haltung gegenüber Frau Schaeffler abzulenken. Nicht Schaeffler, sondern die überteuerte VDO-Übernahme sei die Ursache für alle Probleme. Wennemer und von Grünberg trügen Verantwortung für die den Schaefflers durch systematische Verunglimpfung entstandenen Langzeitschäden. Von Grünberg habe erst selbst hinter dem Rücken von Wennemer und dem Conti-Aufsichtsrat die Übernahme angeregt, nur um später gegen die Position von Schaeffler vehement Stellung zu beziehen. Und Dr. Elmar Degenhart sei besser geeignet als der da noch im Amt befindliche Dr. Karl-Thomas Neumann und auch besser vorbereitet auf den Job als es Wennemer und von Grünberg, die er beide eingestellt habe, gewesen seien. Dümmliche Aussagen dieser Art werden selbst den Schaefflers, als deren Vertrauter er inzwischen galt, unangenehm gewesen sein.

Dr. Alan Hippe (53, links) und Dr. Karl-Thomas Neumann (59): Die beiden als „Kronprinzen“ für eine Wennemer-Nachfolge gehandelten Vorstandsmitglieder haben sich dem neuen Großaktionär nicht unterworfen und ihre Karrieren anderweitig fortgesetzt (Bild: Continental)

Die Kirche muss im Dorf bleiben. Die Bestellung von Grünbergs als Vorstandsvorsitzender veranlasste Dr. Weiss, Vorstandsmitglied der Deutschen Bank und Ankeraktionär der Continental AG. Die Bestellung Wennemers zum Vorstandsvorsitzenden erfolgte ohne größere Debatten binnen kürzester Zeit. Henkel zählte nicht zu den Schwergewichten auf Arbeitgeberseite im Aufsichtsrat. Er hob brav den Finger bei Abstimmungen. Wennemer hatte jedes Recht, sich der Dame aus Herzogenaurach so energisch wie möglich entgegenzustellen. Oder hätte er mit einer devot angedeuteten Geste vor der Gnädigen Frau auf die Knie fallen sollen? Wer daraus eine sexistische Haltung gegenüber Frauen oder Wennemers angebliche systematische Verunglimpfung mit daraus konstruierten Langzeitschäden ableitet, will den Schaefflers, vermutlich nur gefallen. Der Vorwurf, von Grünberg habe Continental an Schaeffler verkaufen wollen, ist ein Beispiel dafür, was unter „alternativen Fakten“ zu verstehen ist und noch unglaubwürdiger als die Behauptung, Donald Trump hätte noch nie gelogen.

Dr. Hubertus von Grünberg war 1996 nach dem Tode von Georg Schaeffler auf dringende Bitte der Witwe Mitglied im Beirat der Schaeffler-Gruppe geworden für eine kurze Zeit. Nach Auflösung der Deutschland AG, dem Rückzug der Banken und der Allianz, war der Continental-Konzern auf der Suche nach Ankeraktionären, 20 bis 25 Prozent sollten in befreundete Hände gelangen, um den Konzern vor feindlichen Attacken, besser vor eiskalten Finanzhaien schützen zu können. Continental sollte gerade nicht zum Spielball irgendwelcher Finanzhaie oder sonstiger unerbetener Unternehmensjäger werden. Er erkannte in Schaeffler einen geeigneten Investor, mit dem sogar, insbesondere auch nach der VDO-Akquisition, auf einigen Ebenen partnerschaftliche Zusammenarbeit möglich sein könnte. Dass ausgerechnet Schaeffler sich als Raider entpuppen würde, hat von Grünberg nicht voraussehen können. Der im Gefolge der VDO-Akquisition vorhersehbar gefallene Aktienkurs hat Schaeffler aber zu einer Aktion verführt, die nicht unternehmerisch kühn, sondern selbstherrlich und verantwortungslos war, auch und besonders gegenüber der Schaeffler-Belegschaft. Letztlich war einzig und allein Glück auf Schaefflers Seite, dass der totale Untergang vermieden wurde. Von den Anschuldigungen Henkels ist nichts übrig geblieben. Wennemer und von Grünberg belegten den Mann, der sich so gerne reden hört, mit der Höchststrafe: Nicht mal ignorieren!

Nackenschlag für Schaeffler: Die Lehman-Pleite

Kaum hat Schaeffler das Angebot auf den Tisch gelegt, fällt die Lehman-Bank um und löst damit weltweit die größte Finanzkrise seit Jahrzehnten aus, Aktienkurse kennen nur noch den Weg abwärts, Conti-Aktien sind noch 20 oder 25 Euro wert. Aber es gibt Trost für die Conti-Aktionäre. Das Schaeffler-Angebot läuft noch, und so kann man ganz schnell einen Sprung von 20 auf 75 Euro zurück schaffen. Schaefflers Attacke war darauf ausgerichtet, zwischen 40 und 50 Prozent der Aktien übernehmen zu können, und nun wurden es mehr als 90 Prozent, die zu übernehmen waren. Die Finanzierung garantierte ein Bankenkonsortium. Schaeffler war so in einen kaum noch zu gewinnenden Überlebenskampf geschickt worden. Pech! Gezockt! Verzockt! Und damit war Schaeffler praktisch pleite, denn über Nacht schuldete Schaeffler den Banken einige Milliarden Euro mehr und hatte dafür Aktien in der Hand, mit deren Erlös nicht einmal ein Viertel der Bankforderung zu bedienen gewesen wäre.

Ohne den gesamten Übernahmeverlauf noch einmal nacherzählen zu wollen, soll doch an den peinlichen Auftritt von Frau Schaeffler erinnert werden, die laut über staatliche Unterstützung nachdachte, da ihr Unternehmen ja auch irgendwie systemrelevant sei. Die Dame aus Herzogenaurach hatte sich schlicht und ergreifend verzockt, ihr Unternehmen aufs Spiel gesetzt und sah sich dem Untergang nahe. Schaeffler hat nur überlebt, weil eine Insolvenz Schaefflers die Commerzbank (diese hatte gerade erst die Dresdner Bank übernommen, die auch zum Bankenkonsortium gehörte, das Schaeffler viel Geld garantiert hatte) zu einer Milliardenabschreibung gezwungen und so mit einiger Sicherheit auch in den Untergang getrieben hätte. Und da haben wir den alten Spruch: Wer der Bank 10.000 Euro nicht zurückzahlt, wird per Gerichtsvollzieher verfolgt, wer zehn Millionen schuldet und nicht zurückzahlt, wird hofiert. In diesen Zeiten war manches Unternehmen halt „too big to fail“. Doch durch Gottes unerfindliche Gnade konnte Schaeffler den Kopf noch einmal aus der Schlinge ziehen. Schaeffler saß nun auf nahezu allen Conti-Aktien, wusste nicht, wie diese jemals zu bezahlen wären, und hatte dennoch über Nacht das Sagen in Hannover. Der Konzern war übernommen. Nicht aber das Management. Wennemer quittierte umgehend den Dienst, die beiden „Kronprinzen“ Hippe und Neumann in relativ kurzen Abständen ebenso und letztlich ging auch der Aufsichtsratsvorsitzende von Grünberg von Bord.

Dr. Elmar Degenhart (61): Er war zur richtigen Zeit am richtigen Platz. Er war gerade Produktionsleiter bei Schaeffler geworden und wurde nach Hannover befördert (Bild: Continental)

Blickt man heute zurück, muss die Frage gestellt werden, was mit dieser Übernahme erreicht worden ist? Für Continental war sie hinderlich, allein auf sich gestellt wäre es zu einem weitaus schnelleren Abbau aller Schulden gekommen. Und für Schaeffler? Jahrelang unglaubliche Zinsverpflichtungen, riesige Beträge, die besser ins eigene Geschäft gepasst hätten. Synergien? Selbst Wohlmeinende sehen da nur ganz am Rande ein paar wenige, absolut bedeutungslos. Selten ist so viel Geld so sinnlos verfeuert worden. Verdient das alles Anerkennung? Warum? Leute, die mit Verdienstorden überhäuft wurden, als Vorbilder oder als große Banker galten, entpuppten sich als großmäulige Versager. Nicht nur die Deutsche Bank ist ein Schatten ihrer selbst, auch die Commerzbank, die Continental im Stich gelassen hatte, ist immer noch in unbeschreiblich elendem Zustand.

Continental heute

Ein Blick auf Conti 2020 lohnt sich. Da sagen die einen so, toller Laden mit großer Zukunft, und die anderen sagen auch so, drücken dabei aber den Daumen nach unten, von nun an geht’s bergab. Ob so oder so, Continental ist aus Beobachtersicht weiter ein interessantes Unternehmen mit guten Zukunftsaussichten, sofern es sich nicht mehr allzu viele und allzu gravierende Fehler leistet. Doch für welchen Konzern gilt das nicht?

Wie sehen sich die Continentäler selber? Der Aufsichtsrat bescheinigt dem gerade erst zurückgetretenen CEO beste Leistungen, vorbildliches Führungsverhalten und große Verdienste um Contis langjährige Erfolgsbilanz und wünscht ihm besonders gesundheitlich für die Zukunft alles Gute. Je ausführlicher und blumiger die Abschiedskränze geflochten werden, umso wahrscheinlicher dürfte sein, dass für die Auflösung seines noch bis 2023 laufenden Vertrages andere Beweggründe eine Rolle spielten. Über solche wird man wenig in Erfahrung bringen. Meist steht in Fällen wie diesen viel „Schmerzensgeld“ auf dem Spiel. So redet man gerne mal um die Dinge herum. Degenhart gilt ohnehin als Mann der leisen Töne, der möglicherweise nicht entschlossen und nicht schnell genug die notwendigen Anpassungen vorangetrieben haben soll, während er selbst die Etablierung der vier Unternehmenswerte, die Rückführung von Schulden auf ein Normalmaß, die wiedererlangte hohe Eigenkapitalquote, die Rückkehr in den DAX-30-Kreis und hohe Kredit- und Anlagewürdigkeit für Banken und Investoren für sich in Anspruch nimmt.

Richtig bleibt: Dr. Degenhart hat einen Konzern übernommen, der auf klar festgelegtem Kurs wie geschmiert lief. Nichts bis wenig war zu ändern die folgenden Jahre. Schuldenreduzierung, Wiedererlangung einer hohen Eigenkapitalquote wären unter Wennemer flotter realisiert worden, weil ohne Schaeffler im Anschluss an die VDO-Übernahme mehrere Kapitalerhöhungen möglich gewesen wären, gegen die sich Schaeffler mit Händen und Füßen zur Wehr setzte. Ohne Schaeffler wäre der Konzern gar nicht erst aus dem DAX geflogen. Eine Rückkehr war erst möglich, nachdem die Schaeffler-Beteiligung unter 50 Prozent gefallen war. Und auch darauf schwören viele Continentäler: Wennemer hätte Powertrain saniert oder aber längst abgestoßen. Undenkbar, dass diese Sparte auch im Jahr 2020 noch wie Blei an den Konzernfüßen hinge. Wie bereits gesagt, von Grünberg und Wennemer waren ein kongeniales Duo. Galt das auch für Prof. Dr. Wolfgang Reitzle und Degenhart? In Aktiengesellschaften ist es nun mal so, dass man selbst als herausragender Aufsichtsratsvorsitzender allein nichts wirklich voranbringen kann. It needs two to tango.

Die Zukunft hat begonnen

Nun ist Nikolai Setzer im Driver’s Seat. Er hat den Reifenbereich seit 2009 sehr gut gemanagt und Continental zu einem Reifenhersteller werden lassen, der in nächster Zukunft auf den dritten Platz der Weltrangliste vorrücken wird, zu einem Reifenhersteller, der mit fast schon unanständig hohen Gewinnen glänzte und auch in allgemeinen Krisenzeiten noch auf EBIT-Margen kam, die von den meisten Wettbewerbern nicht einmal in Boomzeiten erreicht werden konnten. Natürlich half die Kostenführerschaft, aber Setzer hat klare Vorstellungen über den Zukunftskurs und diese auch mit Präsentationen wie „Vision 2025“ und „Vision 2030“ vorgestellt. Das war nicht nur Papier, sondern es wurde geliefert. Und er hat Rückhalt in der Belegschaft. Er wird als Manager beschrieben, der zuhören kann, für Argumente empfänglich ist, Gegenargumente nicht als Angriff auf sich missversteht, sondern auch bereit ist, seine Meinung zu ändern, wenn es Gründe dafür gibt. Er gilt als höflich und recht angenehm im Umgang, allerdings auch als fordernd, konsequent und hart in der Umsetzung. Seine Beförderung zum Konzernchef ist für den Reifenbereich sicher ein Verlust, für den Konzern ein Gewinn. Setzer hat die Konzernstrategie seit Monaten bereits federführend entwickelt. Es ist zu vermuten, dass die Erkrankung von Herrn Degenhart „pünktlich“ erfolgte, und je mehr ihm aus dem Konzern Kränze geflochten werden, je lauter das hohe Lied auf den alten CEO gesungen wird, umso unglaubwürdiger werden die gesundheitlich bedingten Rücktrittsgründe.

Keine Frage, die Herausforderungen sind riesengroß. When the going gets tough, the tough get going, harte Kerle für harte Zeiten. Setzer ist tough, er soll es richten. Kaum im Amt stellt er die von ihm erarbeitete Konzernstrategie vor. Das macht man nicht binnen zwei Wochen. Man kann davon ausgehen, dass der Aufsichtsrat es für vielversprechender erachtet hat, den Mann, der federführend für die Erarbeitung der Zukunftsstrategie seit Monaten bereits zuständig ist, auch direkt in der Verantwortung zu sehen. Die Ziele sind benannt. Es geht im Automobilbau und damit für die Zulieferer mehr denn je um Computer, um Chips, um autonomes Fahren und somit wesentlich um einen Softwarewettbewerb. Dort und damit wird in Zukunft, davon gehen alle Fachleute aus, das meiste Geld verdient werden.

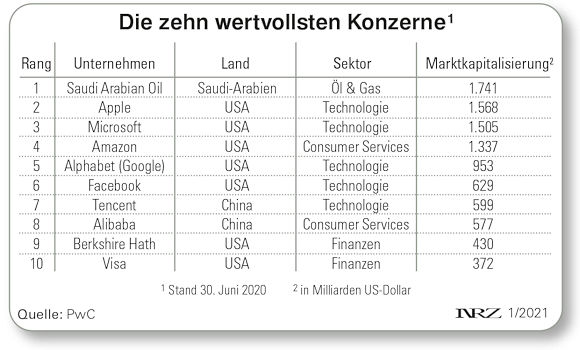

Wie wettbewerbsfähig ist Continental auf diesen Gebieten? Niemand kann das voraussagen, schon allein deshalb, weil niemand sicher einschätzen kann, wie weit andere Firmen, die mit Automobilbau bis heute noch gar nichts im Sinn hatten, wirklich sind. So verständlich die nunmehrige Fokussierung auf Softwarelösungen auch ist, führt doch kein Weg an der Erkenntnis vorbei, dass der Wettbewerb bzw. die Wettbewerber bisher überhaupt nicht halbwegs sicher einzuschätzen sind. Was diese derzeit bereits bieten, ist gut zu wissen, bringt einen aber nicht wirklich weiter. Was haben diese Wettbewerber an unbekannten Überraschungen in der Pipeline, wann kommt es eventuell auf den Markt, wie wäre deren Vorsprung innerhalb überschaubarer Zeiträume aufholbar und mit Einsatz welcher Mittel? Hat Continental die erforderliche Manpower, um mit den Techgiganten Apple, Google und ähnlichen Kalibern mithalten zu können? Was z.B. haben die Chinesen alles in der Pipeline? Unter den zehn wertvollsten Unternehmen der Welt rangieren fünf US-IT-Konzerne sowie zwei chinesische mit geradezu „irre“ anmutender Marktkapitalisierung, dazu mit gigantischen Geldreserven. Aber wie schon im Fußball Geld keine Tore schießt, sind durchschlagende Erfolge in kaum einem Geschäftsfeld von Geld allein abhängig. Doch wenn die Ressourcen der Wettbewerber fantastisch groß sind, bleibt in einem solchen rauen Wind des Wettbewerbs für überschäumende Zuversicht nicht allzu viel Raum.

Abhängigkeit vom Reifenbereich bleibt

Das Reifengeschäft profitiert bis heute von der Von-Grünberg-/Wennemer-Ära. Es werden Reifen in den Niedrigkosten-/Billiglohnländern Tschechien, der Slowakei, in Rumänien, Russland und Portugal gebaut und europaweit verkauft. Continental hat nach wie vor die Kostenführerschaft. Darauf lässt sich aufbauen. Setzers Verdienst liegt darin, eine starke Organisation aufgebaut zu haben, die mehr als nur adäquate Vermarktung von Spitzenprodukten erzielt hat. Bekanntheitsgrad und Image sind unter seiner Führung drastisch gestiegen, Continental erfüllt höchste Qualitätsansprüche mit der Folge, dass auch sehr gute Preise im Verkauf an Endverbraucher erzielt werden. In den USA ist der Reifenhersteller inzwischen mit neuen Werken (die alten General-Fabriken sind fast alle dem Erdboden gleichgemacht worden) im Vorwärtsgang und hat beste Chancen, innerhalb eines überschaubaren Zeitraumes an Goodyear mit einzelnen Produktkategorien vorbeiziehen zu können, und in Asien sind die Grundlagen gelegt. In den USA, China und Indien liegt viel Wachstumspotenzial. Fazit: Setzer hat 2009 beste Bedingungen vorgefunden, die seine Erfolge möglich machten, aber er hat seinem Nachfolger vor zwei Jahren andere, noch bessere Bedingungen für weitere Erfolge hinterlassen.

Nikolai Setzer (49) konnte nach Hippes Abgang den Reifenbereich übernehmen. Der von ihm gemangte Bereich bestach stets durch herausragende Resultate (Bild: NRZ/Christian Marx)

Bemerkenswert in der europäischen Reifenorganisation ist, soweit man das von außen feststellen kann, dass sich eine nicht zu übersehende Unruhe und Unsicherheit im Führungskreis in den letzten zwei Jahren und vor allem in den letzten Monaten ausgebreitet hat. Man vermisse mehr und mehr eine Kultur des Zuhörens, in der ein souveräner Vorgesetzter Entscheidungen auch mal revidiere, sofern und sobald man ihm überzeugende Argumente geliefert habe. Loyalität zum Unternehmen habe stets Vorrang vor Loyalität zur Person gehabt. Das aber habe sich unterhalb der Vorstandsebene geändert. Auseinandersetzungen, Meetings mit viel Kritik, allerdings konstruktiver Kritik, habe den Reifenbereich immer ausgezeichnet, inzwischen nicht mehr. Es werden Leute namentlich genannt, die sich vorrangig auf ihr Fortkommen auf der Karriereleiter konzentrierten statt auf das Firmenwohl. So sind nun mal die Wahrnehmungen.

Nach dem Rauswurf von Lars Fahrenbach, der die Handelsaktivitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz führte, haben sich Unruhe und Unsicherheiten noch erhöht. Selbst langjährige gute Bekannte der Redaktion gehen auf Tauchstation, möchten nur noch zu Hause, nicht über die Diensttelefone angerufen werden. Fahrenbach kann man durchaus als Conti-Eigengewächs bezeichnen, er ist seit 34 Jahren stets durch seinen Arbeitgeber gefördert worden, mehrfach durch monatelange teure Bildungsprogramme und hat dafür im Gegenzug Leistung gebracht. Man kann in ihm einen der profiliertesten und erfahrensten Manager in der europäischen Organisation sehen. Er dürfte nicht ganz pflegeleicht sein, weil seine Loyalität nicht unbedingt Personen, sondern dem Unternehmen gilt. Dass man für einen Mittfünfziger wie ihn konzernweit keine Verwendung mehr zu haben meint, sondern ein teures Abschiedspäckchen zusammenstellt, spricht Bände. Nach allem, was man aus der Organisation hört, ist sein Rauswurf nicht nachvollziehbar.

Mit der Unternehmenskultur – und in diesem Beitrag kommen Informationen nur aus dem Reifenbereich – scheint es auch nicht zum Besten zu stehen. Seit kürzlich ein Vorstandsmitglied in einem Zeitungsinterview das Thema Werte ansprach und behauptete, Continental sei ein von Werten getriebenes Unternehmen, erfolgte kein offener Widerspruch, denn der Begriff Werte ist nun mal doppeldeutig, und in Hannover liegt die Betonung dann derzeit wohl auf der falschen Seite. Es ist einfach von Werten zu reden, solange die Ergebnisse sehr gut sind, sobald aber selbst nur moderater Gegenwind zu verzeichnen ist, steigt die Gefahr der Konzentration auf Werte ökonomischer Art. Als Beispiel werden die Umstände zur Schließung des Aachener Reifenwerks genannt. Aus dem Vorstand hatte keiner den Weg nach Aachen gefunden. Höhnisch wird vermerkt, die Herrschaften seien beschäftigt, ihnen zustehende Business-Class-Flüge in First-Class-Flüge umzubuchen, was sie lässig aus eigener Tasche bezahlten und so ihre Verbundenheit mit der einer krisenhaften Situation ausgesetzten Belegschaft dokumentierten. Motto: Man gönnt sich doch sonst nichts. Dass sie bald überflüssig sei, habe sie aus der Zeitung erfahren. Der NRW-Ministerpräsident sowie sein Arbeitsminister waren düpiert und sprachen von „Rambo-Methoden“. In Fällen wie diesen ist der Continental-Vorstand offenbar nicht lernfähig. Es wurde immer wieder versucht, Werksschließungen völlig unvorbereitet und überstürzt einzuleiten, informiert wurde niemand, wohl aus Angst, man könne Druck auf das Unternehmen ausüben und die Pläne torpedieren.

Funktioniert hat es nie, das Theater war jeweils groß, so zum Beispiel vor Jahren in Hannover. Warum sollte es denn in Aachen anders sein? Dass sich kompetente Herren oder Damen aus dem Vorstand nicht bereitgefunden haben, die Dinge vor Ort zu diskutieren, ist absolut unverzeihlich und hat die Belegschaft gekränkt. Und weder ein Ministerpräsident noch ein Arbeitsminister müssen um Erlaubnis gefragt werden. Selbst wenn sie kein Recht auf vorherige Information hätten, sollte eine Vorabinformation durch Unternehmen, die sich als Good Corporate Citizen verstehen, selbstverständlich sein. Je besser die Information, umso schwieriger wird es dann selbst für zornbebende Politiker, mit populistischen Parolen zulasten des Konzerns um sich zu werfen. Wenn man die Vereinbarungen des Konzerns mit dem Betriebsrat in den Vordergrund rückt, wird doch überdeutlich, dass die betroffenen Familien nicht ins Bodenlose fallen, sondern die Schließung so sozialverträglich wie möglich erfolgen soll und jedenfalls viel Geld kosten wird. Doch über diese Seite der Medaille wird erst gar nicht gesprochen.

Allen Unwägbarkeiten und Zweifeln zum Trotz dürfte Continental noch auf viele Jahre voraus ein Wettbewerber bleiben, den Konkurrenten wirklich sehr ungern im Marktgeschehen um sich haben. Die Kostenführerschaft kann nach wie vor reklamiert werden, allerdings muss in Erwägung gezogen werden, dass mit jeder von Wettbewerbern in Niedriglohn- und Niedrigkostenländern gebauten Fabrik ein Teil des Vorsprungs aufgeholt wird. Die Erwartungen an EBIT und Jahresüberschuss werden bescheidener anzusetzen sein. Das wird die Stimmung weiter senken. Ist der Konzern bisher mit EBIT-Margen von 20 Prozent und mehr aus dem Reifenbereich verwöhnt worden, könnte sich schnell große Enttäuschung breitmachen, wenn es „nur“ 15 Prozent werden sollten. Dass die restlichen Umsätze aus dem Automotive-Bereich nur einstellige EBIT-Margen erwirtschaften, wird verdrängt. Vor allen Dingen aber ist das Reifengeschäft nicht auf Gedeih und Verderb von der Automobilindustrie abhängig, sondern Continental kämpft um seine Kunden vor allem auch auf den Ersatzmärkten. Dennoch, immerhin rund 30 Prozent aller Pkw-Reifen, die in der europäischen Erstausrüstung verbaut werden, stammen von Continental.

Ob Continental den Weg in eine wunderbare Zukunft schafft, hängt – wie schon ausgeführt – davon ab, welchen Wettbewerbern man sich gegenübersieht, sobald es um Software geht, und ebenso davon, was Autohersteller für sich selbst reklamieren. Wohin der Weg von Conti geht, kann heute mit Sicherheit noch längst nicht prognostiziert werden. Es gilt, sich mit einem geflügelten Wort zu begnügen: Prognosen sind eine schwierige Sache, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen. klaus.haddenbrock@reifenpresse.de

In dem Artikel steht viel Wahres. Das wird aber leider durch die wilde Vermischung mit unbelegten Behauptungen bzw. Meinungen und anscheinender Unterstützung persönlicher Kontakte des Autors überschattet. Schade!

Lieber Arno Nym,

dass Sie mir eine Unterstützung meiner persönlichen Kontakte unterstellen, ist tatsächlich eine unbelegte Behauptung.

Beste Grüße von Haus zu Haus